“Saya kemudian pesimis kalau kasus anak saya ini dapat selesai dengan adil”

REPUBLIKNEWS.CO.ID, — Sara (nama samaran), mengenakan kaos oblong berwarna ungu dengan celana jeans selutut. Matanya yang terus tertuju kepada penulis mengisyaratkan dirinya sedang mencari tahu, siapakah yang datang bertandang ke rumah kontrakannya di salah satu wilayah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 16 September 2022 malam itu.

Di samping Sara, duduk perempuan berbadan kurus sekitar usia 40-an tahun. Ia adalah ibu Sara, Ia nampak sibuk melihat beberapa lembar kertas, yang belakangan penulis tahu itu adalah resep dokter yang ingin ditebus.

Ibunda Sara menyebutkan, rata-rata obat itu dikonsumsi untuk menghilangkan kejang-kejang Sara yang dalam setahun ini mudah kambuh. Terhitung sejak enam bulan terakhir Sara harus mengonsumsi obat setiap hari tanpa henti.

“Saya kalau mengingat dan bercerita kembali soal Sara, saya tidak bisa menahan air mata saya, sakit sekali kalau diingat,” kenang Ibunda Sara.

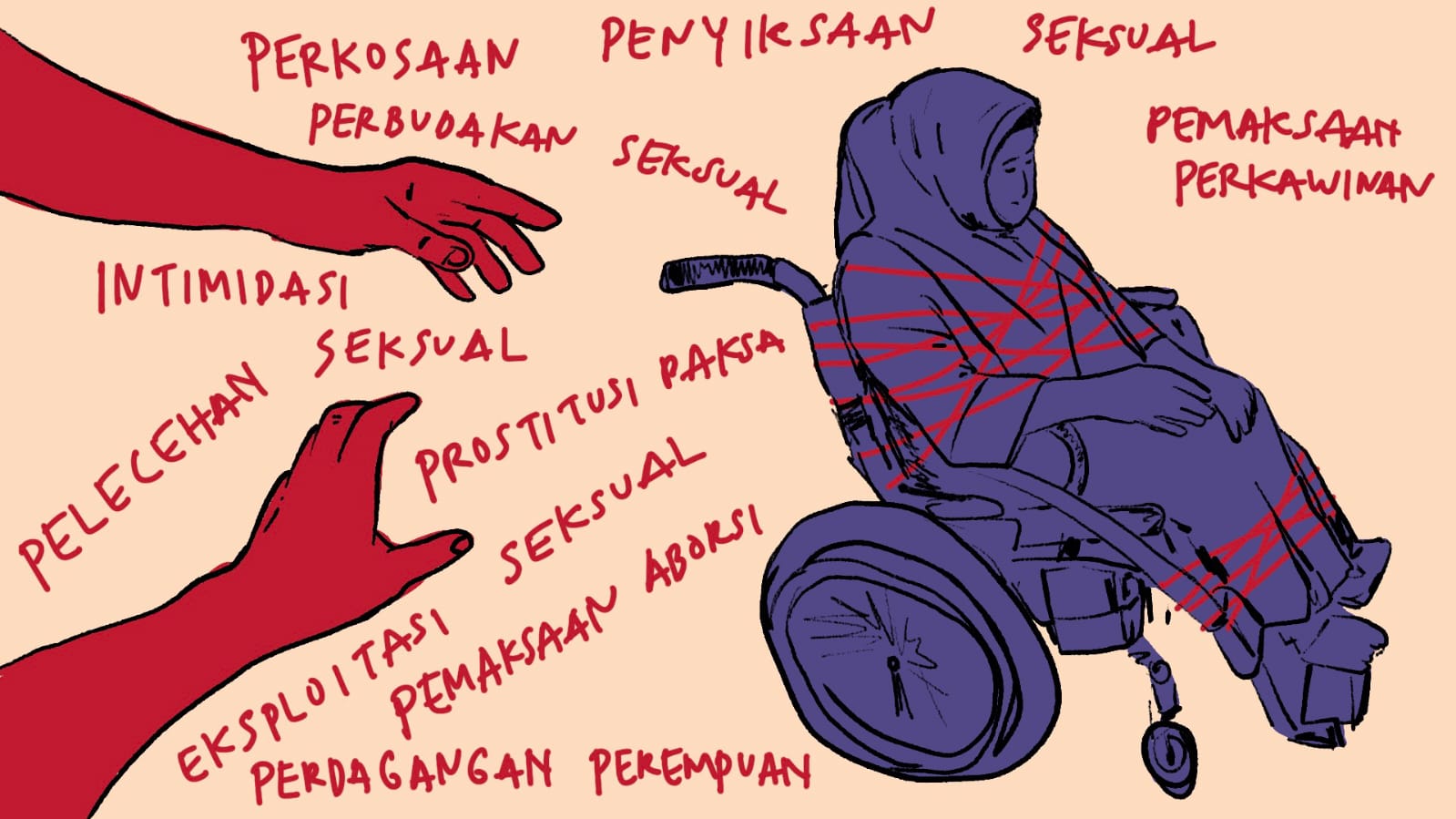

Sara adalah disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Ia menjadi korban oleh empat pelaku berbeda, satu di antaranya bahkan adalah ayah tirinya.

Dari beberapa kasus yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, tak ada satu pun yang menemukan titik terang. Padahal saat itu usianya masih sangat muda (di bawah 17 tahun).

Beberapa kali ibunda Sara hanya menarik napas panjang, dan diam dalam waktu yang cukup lama, seperti berusaha mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan cerita. Dengan bibir bergetar, Ibunda Sara melanjutkan ceritanya.

Sesekali dia mengutuk diri, mengapa harus Sara yang menerima nasib seburuk itu. Mengapa anaknya yang seorang disabilitas harus mendapatkan perilaku tak berperikemanusian dan tidak adil justru dari orang-orang sekitar.

“Semua kejadian pelecehan seksual yang menimpa anak saya, saya laporkan. Kejadian pertama itu yang paling membuat terluka,” katanya yang tak kuat menahan tangis.

Pemerkosaan pertama, cerita Ibunda Sara, terjadi sekitar tahun 2016-2017 lalu, Sara diperkosa oleh anak usia SMA di dekat rumah kontrakannya. Setelah mengetahui anaknya menjadi korban pemerkosaan dengan bukti-bukti yang dia temukan, dirinya pun datang melapor ke Polrestabes Makassar.

“Waktu itu vagina anak saya berdarah, saya di suruh pergi visum, hasilnya betul ada tindakan pemerkosaan. Dengan bukti itu saya ke Polwil (Polrestabes Makassar). Namun selang beberapa tahun, perkembangan dari laporan saya bahkan tidak ada sama sekali,” terangnya.

Bahkan dalam laporannya, ibunda Sara telah menjelaskan, bahwa dirinya tahu siapa yang diduga pelaku pemerkosa anaknya, termasuk rumah diduga pelaku. Namun karena tidak adanya perkembangan dari pihak kepolisian, Ia pun nekat untuk mendatangi rumah diduga pelaku. Hanya saja sampai di sana, Ia hanya menemui orang tua yang mencoba menyembunyikan perilaku buruk anaknya.

Kemudian, pada kasus kedua, Sara kembali menjadi korban pelecehan yang dilakukan di halaman sekolah dekat rumah Sara. Sara waktu itu diberikan kesempatan bermain di luar rumah kontrakannya yang hanya berbetuk kamar-kamar, karena ibunya percaya anaknya takkan ke mana-mana. Saat bersiap-siap akan berkerja, ibunya dapat laporan dari tetangga kalau ia melihat Sara sementera mengenakan celana di halaman sekolah, dan saat bersamaan ada dua laki-laki yang berlari kabur meninggalkan Sara.

Tak berpikir lama ia langsung memeriksa celana Sara, posisinya pun tidak seperti sebelumnya. Saat ia pertama kali memasangkan celana. Ia pun membatin anaknya kembali menjadi korban pemerkosaan.

“Saya yang pasangkan celananya. Memang celananya terbalik, saya periksa celana dalamnya saya melihat cairan seperti sperma. Saya di situ syok karena ini sudah yang kedua kalinya, dalam hati saya berpikir anak saya sudah hancur,” katanya menangis tersedu-sedu.

Setelah kejadian itu, untuk kedua kalinya dirinya pun datang ke Polrestabes Makassar dengan laporan yang sama yaitu kasus pemerkosaan dan pelecehan anak di bawah umur. Hanya saja prosesnya hanya sampai proses BAP (berita acara pemeriksaan).

“Saya lupa nama penyidiknya, dia cuman bikin BAP tapi tidak ada solusinya, padahal waktu itu Sara masih di bawah umur,” ujar Ibunda Sara sambil menutup mata, seolah menahan sakit yang masih terekam jelas dalam memori.

Di kasus lainnya, keadilan hukum bagi anaknya juga masih menemukan jalan buntu. Bahkan ironinya hasil visum dari hasil pelecehan seksual pada 2020 lalu disangkakan penyidik.

“Di kasus ketiga pada 2020 lalu saya lagi-lagi datang melapor, waktu itu saya datang bawa barang bukti CCTV dari tetangga di kontrakan. Saya nilai barang bukti ini kuat, karena terlihat jelas anaknya di bawa dua orang dewasa menggunakan sepeda motor, hanya saja wajah kedua orang itu tidak jelas,” katanya mengisahkan.

Laporannya pun diterima, hingga berselang beberapa hari dirinya dihubungi penyidik untuk datang menerima informasi lanjutan. Tetapi sayangnya informasi yang diterima itu melukai hatinya, bahkan pernyataan itu masih membawa luka menyakitkan jika dikenang kembali.

“Dia bilang ke saya hasil visumnya memang ada tindakan kekerasan atau pelecehan seksual, tapi tidak terlalu dalam. Dengar itu saya langsung putus asa, saya bilang meskipun tidak terlalu dalam namanya pelecehan itu tetap harus diproses. Tapi saya mencoba mengikhlaskan,” katanya.

Ibunda Sara pun kini tak berharap banyak, sebab dirinya telah merasa putus asa bahwa kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa anaknya bisa mendapatkan keadilan. Kini dirinya hanya berharap Sara bisa mendapatkan akses sebagai ruang untuk mengembangkan bakatnya dan aman dari segala bentuk kekerasan. Sebab dirinya meyakini anaknya bukan orang gila yang memiliki gangguan kejiwaan seperti yang dituduhkan orang-orang ke anaknya.

“Sekarang yang saya harap bagaimana Sara bisa sehat dan bisa saya jaga semaksimal mungkin. Karena sejujurnya saya takut jika ada yang berbuat jahat ke dia lagi, saya takut dia hamil, karena saat ini dia sudah dewasa,” katanya sambil menyandarkan Sara di pangkuannya, kemudian mencium kening Sara.

Kesaksiannya Dianggap Palsu dan Bohong

Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan Maria Un mengatakan, dalam kasus kekerasan seksual yang didampingi, catatan ketidakadilan proses hukum oleh perempuan penyandang disabilitas bukan hanya ada di ranah kepolisian saja, tetapi juga di tingkat kejaksaan, hingga pengadilan.

Kesaksian dari korban perempuan penyandang disabilitas sering kali ditolak karena dianggap lemah. Bahkan tidak sedikit kesaksiannya dianggap bohong. Kondisi ini tentunya karena tidak adanya perspektif dari aparat penegak hukum tentang penyandang disabilitas.

Maria menilai, jika penegak hukum tidak memahami karakteristik dari setiap ragam penyandang disabilitas, dan sub ragam yang begitu banyak, maka kemudian dalam proses penyelesaian hukumnya rentan terjadi diskriminasi.

“Ketika karakter penyandang disabilitas tidak dipahami dengan benar, maka kesaksian mereka itu dianggap sebagai kesaksian palsu. mereka dianggap berbohong, dianggap dipengaruhi. Sementara tidak banyak saksi ahli yang bisa menguatkan kesaksian dari mereka sebagai penyandang disabilitas,” sebutnya.

Padahal, seharusnya ada pengecualian yang harusnya diberikan kepada penyandang disabilitas, pada saat berhadapan hukum pada ragam tertentu. Misalnya, jika korban adalah seorang dengan penyandang disabilitas intelektual, dalam menggali informasi tidak harus baku, selayaknya disabilitas lainnya atau masyarakat pada umumnya.

“Seharusnya ada pengecualian, apakah membantu mereka dengan foto, gambar, boneka, atau alat peraga lainnya. Bahkan organ reproduksi secara vulgar pun seharusnya bisa dalam membantu mencari informasi. Tapi ini tidak dilakukan, karena masih sangat terbatas aparat penegak hukum memahami itu,” tegas Maria.

Sehingga hal yang perlu diperkuat adalah prespektif dari aparat penegak hukum dan pendamping. Sebab jika ini diabaikan, maka kemudian membuat korban terseok-seok untuk mendapatkan keadilan, seperti pada kasus Sara.

“Ketika proses hukum tidak sampai kepada putusan pengadilan, maka mereka akan berpotensi menjadi korban berulang, bisa saja oleh orang (pelaku) yang sama atau bisa kemudian menjadi korban oleh pelaku yang baru,” kata Maria.

Kepolisian Sebut Terkendala Anggaran

Terpisah, Kepala Sub Unit (Kasubnit) 1 PPA Porlestabes Makassar Ipda Rahmatia mengklaim penanganan laporan korban kekerasan seksual oleh penyandang disabilitas telah dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang ada.

Apalagi pada umumnya mekanisme pelaporan dan penyelesaian pada kasus kekerasan seksual itu sama dengan korban pada umumnya yakni perempuan dan anak nondisabilitas.

“Kalau secara umum, sama saja dengan laporan-laporan yang lain. Tidak harus kekerasan seksual yang di alami, sama saja semua. Cuman ada beberapa kelebihannya, kelebihan dalam pelaksanaan setelah ada laporan itu fasilitasnya beda, memperlakukannya juga lumayan beda, kenapa? karena orang yang berkebutuhan khusus,” terangnya.

Hanya saja pihaknya mengakui, pada fasilitas yang disiapkan masih banyak kekurangan. Misalnya perlunya ada pendamping khusus kepada korban dengan penyandang disabilitas, sementara diinstansinya belum mampu menganggarkan untuk menyediakan juru bahasa isyarat (JBI).

“Kita memang telah mendorong bagaimana fasilitas ini (seperti JBI) bisa diadakan, hanya saja kendalanya tidak bisa dimungkiri adalah anggaran. Kendalanya itu pasti dana. DIPA yang masuk ke DPPA itu hanya bisa untuk pengadaan ATK, sementara yang lainnya itu belum. Makanya, yang tidak berkebutuhan khusus saja memang masih minim fasilitas, apalagi berkebutuhan khusus karena memang fasilitas yang ada masih sangat terbatas yang bisa kita siapkan,” sebut Ipda Rahmatia.

Bukti Yang Terabaikan

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kota Makassar Achi Soleman menilai, kendala yang kerap kali dialami korban kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas adalah susahnya mencari bukti.

“Kendala paling mendasar itu ketika mereka (korban) dalam proses pemeriksaan kita sangat susah mencari bukti. Karena saat mereka diminta keterangan, mereka selalu memakai bahasa ibu, sangat sedikit yang mengerti bahasa umum, inilah memang yang menjadi kendala,” katanya.

Hanya saja saat ini DPPA Makassar mulai melakukan pembenahan seiring dengan dorongan Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto untuk mendorong kotanya menjadi Kota Inklusi.

DPPA Makassar kini telah membentuk tim jejaring, dalam tim itu, katanya melibatkan pendamping hukum dari seorang perempuan penyandang disabilitas yang tergabung dalam HWDI Sulsel.

“Ini kita lakukan agar ke depannya kami lebih tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan dari mereka jika ingin melakukan pendampingan. Termasuk pada from assessment, itu harus lebih detail lagi terkait kebutuhan berdasarkan jenis kedisabilitasannya,” sebut Achi.

Paralegal Perhimpunan Disabilitas Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIk) Sulawesi Selatan Zakia menambahkan, pernah melakukan pendampingan namun catatan kasus berhenti karena dinilai lemahnya bukti. Kesaksian korban dengan kondisi disabilitas tuli dianggap tidak kuat untuk menjerat terduga pelaku pada pasal pemerkosaan.

“Dari empat kasus yang PerDIk Sulsel dampingi itu satu kasus tidak selesai. Itu kasusnya Citra (nama samaran) pada 2018 lalu,” sebut Kia.

Citra menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan secara berulang oleh diduga pelaku yang merupakan pengedar narkoba. Berhentinya kasus Citra di tengah jalan karena dinilai tidak cukup bukti. Tidak adanya saksi lain yang berhasil ditemukan kepolisian, selain itu korban dianggap tidak bisa membawa kasus tersebut ke meja pengadilan.

Sementara menurutnya kesaksian korban harusnya sudah bisa dijadikan bukti utama pada kasus tersebut. Adanya hasil visum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menyebutkan ada bentuk kekerasan seksual berulang yang dialami korban juga harusnya sudah bisa dijadikan bukti yang kuat.

Setelah peristiwa tersebut, Citra bahkan harus dirawat di rumah sakit karena banyaknya lebam di sekujur tubuh yang diduga hasil kekerasan fisik. Dalam kasus itu Citra bukan saja menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik dan mental.

“Kasus itu sejak kami tangani, kami laporkan ke Polrestabes Makassar. Prosesnya berlangsung baik, jadi seluruh berkas sudah dilengkapi oleh kepolisian, tetapi ketika masuk di kejaksaan justru dikembalikan,” ujar Kia.

“Menurut jaksa, belum cukup bukti untuk pasal kekerasan seksual, padahal sudah banyak hal yang ditemukan. Jaksa minta ada saksi lain selain korban, sementara saksi tidak bisa ditemukan. Kalau pun ada, juga ditakutkan akan meringankan pelaku karena teman-teman pelaku semua,” sambung Kia.

Pada penyelesaian kasus perempuan disabilitas berhadapan hukum, utamanya pada kasus kekerasan seksual memang sering kali berhenti atau tidak selesai. Banyaknya kendala pada setiap proses penyelesaiannya dianggap menjadi persoalan yang sering kali ditemui para pendamping hukum. Seperti tidak disediakannya Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi korban dengan kondisi disabilitas tuli, dan tidak diterimanya pernyataan berbeda bagi korban disabilitas mental dan intelektual.

“Saat kami mendampingi kasus ini kami harus menyediakan JBI karena tidak disediakan Kanit PPA Polrestabes Makassar waktu itu. Inilah kendalanya kami, sementara JBI juga masih susah waktu itu. Itulah yang juga menjadi kendala kami,” kata Kia.

Kia mengaku, dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas harusnya ada perbedaan jika dibandingkan korban perempuan nondisabilitas. Kebutuhan penyandang disabilitas sangat berbeda, sesuai dengan bentuk kediabilitasannya pun menjadi alasan mengapa perlu adanya perlakuan berbeda.

“Langkah awalkan ada asesmen yang dilakukan, dari sini harusnya bisa ditindaklanjuti. Pada kasus Citra ini, kita pernah lakukan asesmen psikolog, dan karena tidak ada JBI, psikolog bingung, karena memang berkomunikasi dengan disabilitas tuli itu harus menggunakan bahasa isyarat. Nanti setelah kami datangkan JBI baru bisa dilakukan asesmen, akhirnya prosesnya pun tertunda,” terangnya.

Kia menjelaskan, Citra mengalami penyekapan selama satu bulan di rumah pelaku di Kota Makassar. Selama disekap beberapa kali ia diperkosa, bahkan dari keterangannya selama disekap dirinya beberapa kali dijual ke pria hidung belang.

“Dia bercerita kalau selalu dibawah ke hotel, di dalam kamar hotel sudah ada orang yang tunggu. Di sana dia diminta untuk memberikan pelayanan seksual, setelah itu baru kembali dijemput oleh pelaku,” kisahnya.

Dikonfirmasi terkait kasus ini, Ipda Rahmatia mengatakan, memang masih ada beberapa kasus yang ditangani yang terpaksa berhenti di tengah jalan atau tidak bisa masuk tahap 1 ke kejaksaan. Salah satunya adalah kasus Citra yang didampingi PerDIk Sulsel.

Menurutnya, penyelesaian kasus ini tersendat, sebab bukti yang ada dianggap lemah oleh pihak kejaksaan. Belum lagi korban dianggap tidak bisa mengingat setiap kronologis kejadian dengan baik karena kondisi kediasbilitasannya.

“Terkadang salah satu hambatan itu, karena bahasa. Kalau dia ndak bisa bicara, atau tuli, atau bicaranya tidak jelas itu saat proses pemeriksaan, mau dia penyelidikan atau penyidikan hambatan selalu disitu yaitu bahasa yang tidak nyambung, kadang juga saat mengingat apa yang terjadi itu juga terjadi perlambatan. Inilah yang sangat menjadi kendala kita,” sebutnya.

Pelaku kekerasan yang dialami Citra, awalnya sempat ditahan pihak Polrestabes Makassar. Tetapi karena petunjuk yang diminta oleh kejaksaan tidak dapat dipenuhi, sehingga pelaku pun dikeluarkan dari tahanan.

“Semua petunjuk yang kejaksaan minta telah kami penuhi, tetapi setiap kami penuhi pasti ada petunjuk baru lagi yang datang. Padahal harusnya, bagaimana kerja sama yang baik dilakukan (bukan untuk merekayasa kasus), ini kan korban berkebutuhan khusus yang perlu kita bantu, sehingga perlu dimudahkan, apalagi sudah ada bukti dan petunjuk yang dilengkapi lewat berkas yang ada,” katanya.

Selain itu pada kasus ini, kejaksaan menilai masih perlu ada penguatan dari saksi. Sementara seharusnya pada hasil visum yang ada sudah cukup untuk dijadikan bukti. Ini yang dinilai juga masih menjadi hal yang memperlambat proses penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas.

“Ada saksi satu yang dicari dan tidak ada, pada saat berkas sudah dikirim, saya lupa, tapi pernyataan jaksa ada satu saksi yang belum diambil keterangannya, itu yang jadi hambatannya. Saksi itu sudah kita cari, sudah kita panggil tetapi kita tidak temukan lagi, makanya kami tetap simpan berkasnya, jika kami bisa menemukan saksi itu kami siap untuk melanjutkannya kembali,” katanya.

Saat ini secara bertahap, Kanit PPA Polrestabes Makassar telah menerapkan implementasi UU TPKS pada tiga kasus kekerasan seksual yang ada. Di mana korbannya bukan hanya perempuan nonpenyandang disabilitas, tetapi juga penyandang disabilitas.

“Kami di sini sudah coba terapkan kebijakan UU TPKS, tunggu kita lihat, apakah pihak lainnya juga sudah menerapkan aturan ini, karena kami di sini mencoba pada tiga kasus kekerasan seksual. Hanya saja saya gandeng juga dengan KUHP dan TPKS, kasus berhasil sidik dan saya tahan pelakunya sampai sekarang,” papar Ipda Rahmatia.

Korban Didominasi Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental

Pada kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas tercatat beragam. Mulai dari disabilitas tuli, daksa, netra, intelektual dan mental. Dari ragam penyandang disabilitas tersebut perempuan penyandang disabilitas intelektual dan mental yang mendominasi.

“Dalam kasus yang ada itu kebanyakan adalah kasus penyandang disabilitas intelektual, dan banyaknya kasus yang tidak selesai adalah yang korbannya disabilitas intelektual, disabilitas sensorik, disabilitas rungu dan disabilitas mental,” kata Ketua HWDI Sulsel Maria Un.

Dari periode 2016 hingga 2022, HWDI Sulsel mendampingi kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak sebanyak 15 kasus. Dari total kasus yang ada mayoritas korban adalah penyandang disabilitas intelektual, mental dan tuli.

Kasus tersebar di beberapa daerah, antara lain Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, Soppeng dan Bulukumba. Dari catatan kasus tersebut sebanyak 4 kasus tercatat selesai di pengadilan, sementara sisanya berhenti di tengah jalan atau dihentikan.

“Kasus yang selesai itu pada umumnya adalah korban anak. Sementara yang tidak selesai itu adalah korban perempuan dewasa,” sebut Maria.

Kemudian pada catatan kasus yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar juga mencatat dari 363 kasus kekerasan (ekonomi, fisik, seksual, dan rumah tangga) pada periode 2017-2022 yang didampingi, sekitar 25-30 persen adalah korban dari kelompok perempuan penyandang disabilitas, dengan ragam disabilitas mental, intelektual, dan disabilitas rungu atau tuli.

Selain itu, LBH Makassar juga telah mendampingi kasus kekerasan seksual pada perempuan penyandang disabilitas sebanyak 11 kasus priode 2019-2021, dengan sub ragam disabilitas mental, intelektual dan tuli.

Sementara PerDIK Sulsel mencatat sekitar empat kasus ditangani sepanjang 2018-2021 dengan korban dua disabilitas intelektual, dan masing-masing satu disabilitas tuli dan mental. Dari keempat kasus tersebut, tiga di antaranya selesai dan satu dihentikan yakni kasus Citra yang disebutkan penulis di atas

Salah satu kasus yang didampingi PerDIK Sulsel yang tercatat selesai hingga dipengadilan yakni kasus Icha (nama samara). Icha seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual yang diperkosa supir angkot. Dalam proses penyelesaian kasusnya pelaku divonis hukuman 7 tahun penjara.

Lewat kuasa hukumnya, Fauziah Erwin menceritakan, dalam proses penyelidikan Icha mengaku dirinya dibawa ke salah satu wisma di Kota Makassar. Di sana dirinya disekap selama dua malam tiga hari. Selama penyekapan terjadi pemerkosaan lebih dari satu kali.

Awalnya pelaku juga tidak mengakui bahwa dirinya melakukan aksi penculikan, penyekapan dan pemerkosaan dengan dalih suka sama suka. Tetapi melalui hasil visum yang dikeluarkan RS Bahayangkara Makassar membuktikan adanya tindakan pemerkosaan.

“Termasuk pada hasil asesmen yang dilakukan antara korban dan psikolog, membuktikan ada trauma mendalam yang dialami, sehingga sangat cukup dijadikan alat bukti untuk dilanjutkan ke meja hukum,” katanya.

Fauziah menjelaskan, pada proses penyelesaian kasus perempuan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum memang memakan waktu yang cukup lama dan panjang jika dibandingkan dengan nondisabilitas, termasuk pada proses BAP.

“Sehingga, jika ingin memberikan pendampingan hukum perlu memahami cara-cara berkomunikasi dengan mereka,” kata Fauziah.

Belum lagi pada kondisi trauma korban kekerasan yang dialami penyandang disabilitas itu sangat berbeda dengan nondisabilitas. Misalnya, untuk mengetahui adanya traumatik saja perlu menggunakan alat peraga, sebab informasi yang sampai ke mereka itu sangat terbatas. Apalagi pada pengetahuan kekerasan seksual, perlu diberikan pemahaman.

“Butuh waktu yang sangat panjang untuk merekonstruksi peristiwa pada korban penyandang disabilitas terutama disabilitas tuli, intelektual dan mental. Bahkan tiga bulan pun kadang kita belum bisa membuat kronologi karena keterangan selalu berubah sesuai kondisi perasaan dan ingatannya,” terangnya.

Kasus kekerasan seksual lainnya yang berhasil diselesaikan dengan menjerat pelaku yakni pada kasus PE, perempuan penyandang disabilitas tuli pada 2019 lalu. Dalam laporan LBH Makassar, PE diperkosa oleh tetangganya dengan cara tipu muslihat, hingga korban sampai hamil dari persetubuhan tersebut. Pelaku berhasil dijerat dengan vonis 12 tahun penjara.

Kehadiran UU TPKS Menjadi Harapan Bersama

Banyaknya kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di hadapan hukum disebabkan belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan prespektif dari penegak hukum terkait penanganan kasus terhadap perempuan atau anak perempuan berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 menjadi harapan bersama.

Menurut Ketua LBH Apik Makassar Rosmiati Zain, dalam UU TPKS ini telah mengatur aturan khusus dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak penyandang disabilitas. Sehingga harapan bersama bagaimana UU TPKS ini betul-betul dipahami aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Misalnya, memudahkan korban untuk melewati penyelidikan, penyidikan, dan memudahkan saksi bagi mereka. Termasuk aturan dalam UU TPKS tersebut yang membahas tentang saksi korban, yaitu cukup korban sendiri harus dipahami.

“Dalam UU TPKS itu dikatakan cukup satu saksi, yaitu korban saja. Tidak perlu ada saksi yang lain. Kemudian satu alat bukti, tidak hanya visum tetapi bukti yang lain, setelah itu keyakinan hakim, itu sudah cukup menghukum pelaku,” terangnya menjelaskan.

Pentingnya UU TPKS ini menjadi rujukan dari penegak hukum, sebab banyaknya kendala dalam menyelesiakan kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas disebabkan pemahaman aparat penengak hukum yang masih sangat minim. Terutama pemahaman terkait kerentanan pada kelompok mereka.

“Jika kita berbicara perempuan penyandang disabilitas banyak hal rentan yang perlu kita lihat. Dia rentan dengan kondisi disabilitasnya, rentan sebagai perempuannya, dan rentan sebagai anak (jika korbannya adalah anak) dan itu tidak dipahami oleh aparat penegak hukum,” kata Ros.

Selain itu, aksesibilitas yang memadai bagi kelompok penyandang disabilitas juga belum disiapkan maksimal. Misalnya, jika korbannya adalah disabilitas tuli harusnya disiapkan JBI, karena dalam pengalaman pendampingan yang dilakukan banyak kasus yang berhenti atau mandek karena alasan susahnya meminta keterangan dari korban.

“Hal parah lainnya yaitu jika terjadi perkosaan apalagi berulang dianggapnya itu bukan lagi perkosaan, tapi suka sama suka. Khususnya dengan korban penyandang disabiltas intelektual itu dia punya kondisi tidak mampu menahan, dan menekan hasrat, emosi dan amarahnya. sehingga kondisi kedisabilitasannya harus dipahami, inilah yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum,” tegas Ros.

Ketua HWDI Sulsel, Maria juga menyampaikan harapan terbesarnya dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan penyandang disabilitas adalah melalui UU TPKS. Sebagai salah satu pihak yang ikut mengawal penuh poin-poin kebijakan yang menyangkut kelompok disabilitas, tentunya diharapkan dapat diterapkan dengan baik.

Apalagi, memang sebelumnya pemerintah melalui PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Apakah dia sebagai saksi, terdakwa atau korban.

“Kebijakan yang begitu banyak saat ini dimiliki oleh negara untuk melindungi penyandang disabilitas itu tidak serta-merta diikuti dengan komitmen untuk diimplementasikan. Sehingga hasilnya semakin banyak kebijakan yang mengatur tentang penyandang disabilitas, justru makin beragam persoalan dan permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Utamanya perempuan dan anak,” tegas Maria.

Kadis DPPA Kota Makassar Achi Soleman juga menilai, meski saat ini telah ada UU TPKS, tetapi masih perlu dilakukan sosialisasi yang masif di seluruh lapisan masyarakat yang ada. Tujuannya agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa telah ada aturan khusus yang bisa mengikat para pelaku kekerasan seksual.

“Dulunya, ketika teman-teman disabilitas mengalami kekerasan, terutama menjadi korban kekerasan seksual, kendala yang utama itu memang susah mencari bukti, tapi dengan adanya UU TPKS yang baru bahwa dengan satu bukti pun itu sudah cukup dijadikan alat bukti untuk lanjutan dari kasusnya. Kebijakan ini memang menjadi hal yang sangat baik bagi kami,” terangnya.

Meski demikian katanya, pada UU TPKS ini masih memiliki kendala yang harus menjadi perhatian bersama. Yaitu adanya restitusi untuk korban, dalam hal ini yang menjadi pertanyaan jika pelaku kekerasan dalam keadaan tidak mampu, tentunya pelaku merasa berat untuk memberikan restitusi kepada korban. Sementara untuk pengembalian mental, keberlanjutan hidup korban, dan terkait masa depan korban harusnya menjadi perhatian bersama untuk dipikirkan.

Perlu Regulasi Khusus yang Tunggal

Akademisi Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) Nurisnah Hanafi mengatakan, penyandang disabilitas di dalam regulasi yang berlaku saat ini, memang ditegaskan bahwa mereka adalah seseorang yang memiliki keterbatasan. Tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga psikis, sensorik dan motoriknya. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki memperlihatkan bahwa perlindungan dari aspek kekerasan atau pun tindak pidana yang lain memang harus diperhatikan. Utamanya pada kelompok perempuan dan anak.

Meskipun diakuinya dengan adanya UU TPKS yang telah disahkan pemerintah merupakan angin segar bagi masyarakat, tetapi tentunya dalam UU hanya mencakup proses peradilan secara umum. Sehingga ia menilai perlu adanya regulasi khusus yang mengatur tentang kelompok penyandang disabilitas secara tunggal.

“Rentannya mereka dari segala kondisi, terutama tindak kekerasan maka tentu regulasi yang ada harus mengakomodir itu. Kalau pun sudah ada regulasinya itu juga belum cukup efektif, artinya perlu ada regulasi khusus dalam mengakomodir hak mereka. Utamanya dalam proses tindak pidana,” sebut Isna.